トビウオの解剖・稚魚の観察に挑戦!そして、今後の漁業のヒミツとは!?《漁業の授業レポート》

6月後半のタッチ授業レポート、今回は

『漁業の授業』をお届けします!

今回の授業では、子どもたちがトビウオの解剖に挑戦し、魚の特徴を解明しました。

『魚の特徴を知ること』が今後の漁業で、超重要に!

その理由も、この記事でお伝えして

いきます!

さらに子どもたちがドハマりのワーク『ちびっこ魚コレクション』についても、記事の最後でご紹介します!

トビウオの解剖に挑戦!

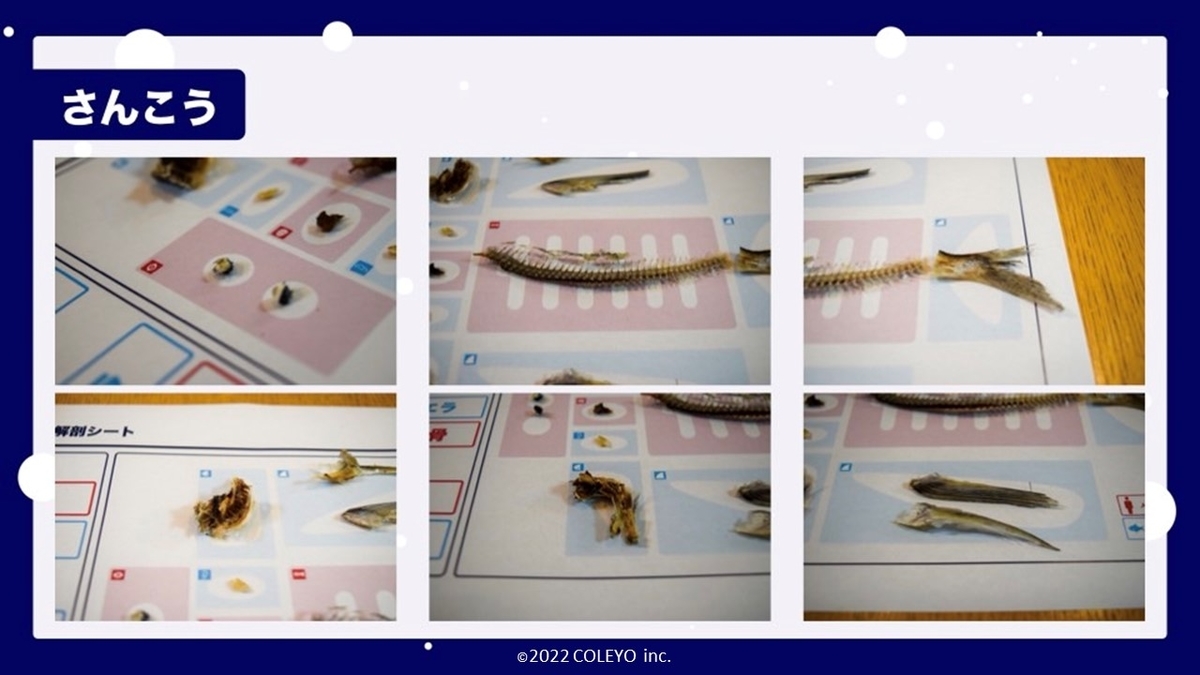

解剖では『脳』『目』『ヒレ』『エラ』『背骨』『耳石』の6つのパーツを取り出しました!

ピンセットとハサミを器用に使いながら、解剖を進めていきます。

『エラって、こんな形してるんや!』

『魚の脳って、ちっさ!』

『背骨が折れてしまった...』

と、こんな反応がありました!

取り出すことが難しい『耳石』を見つけた時は

『おおお!これが耳石かぁ!!』

と、大きな声が上がりました!

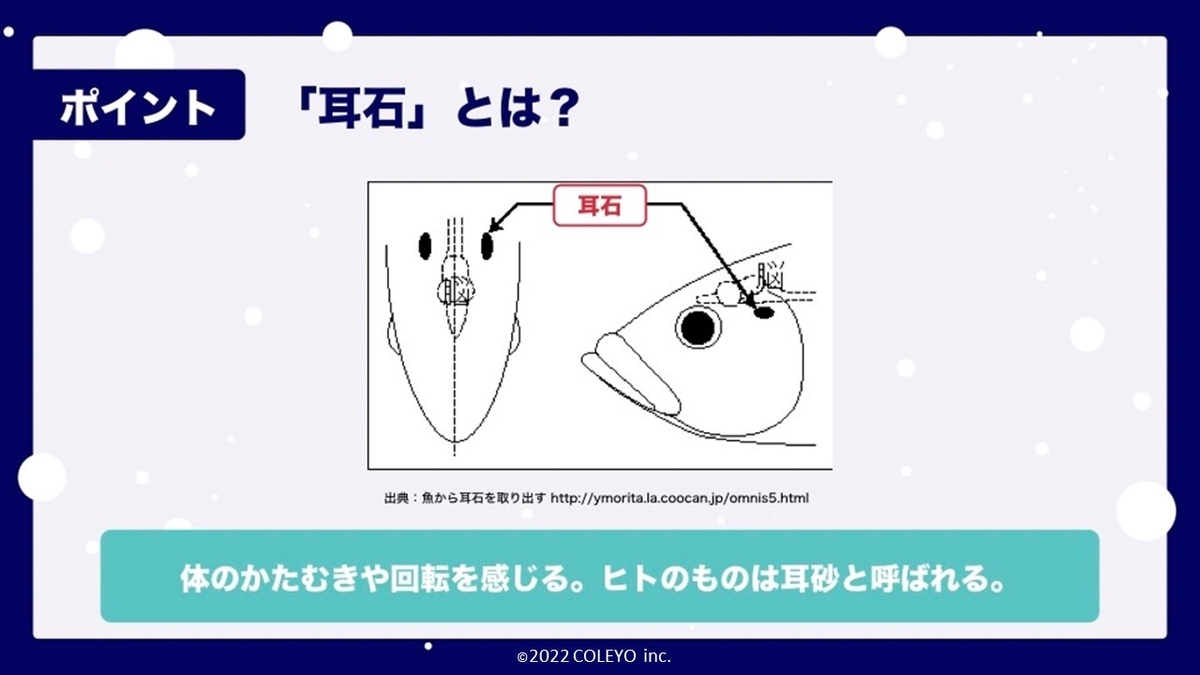

耳石ってなに?どんな仕組み?

続いて、解剖したパーツの仕組みについて学びました。

子どもたちが興味を持ったのは、読み方も分からない『耳石』でした!

耳石と書いて、『じせき』と読み、大きさは米粒ほどです。

魚は耳石により、バランスを保っており、人でいうところの『三半規管』の役割を持っています。

そして、ここまで読んでいただいた皆さんに1つご案内があります!

『漁業の授業』が気になる方へ、無料体験授業にご招待!

少しでもご興味がございましたら、ぜひ一度、無料体験会へお越しください!

■開催日時

・6月24日(金)17:00~19:00《漁業の授業》

・6月27日(月)17:00~19:00《漁業の授業》

■場所

studioあお(北野天満宮から徒歩3分です!)

▼お申込みはこちら▼

※通常授業体験はおひとりさま一度まで無料となっています。

記事の続きもぜひご覧ください!

注目されている『養殖』で、魚の仕組みを知ることが重要に!

『耳石』なんて、聞いたこともない魚の仕組みを知ることが、なぜ重要なのでしょうか?

その理由が『養殖』にあります。

今では当たり前となった『養殖』ですが、そこには魚の研究が欠かせません。

クロマグロの養殖で有名な近畿大学の養殖研究では、32年間の観察・研究により人工ふ化した稚魚が突然死する問題を解決しました。

養殖のためには『魚を知ること』が重要であり、今回はその一歩目としてトビウオの解剖に挑戦しました!

子どもたちがドハマりした『ちびっこ魚コレクション』

魚の特徴や仕組みを知るため、トビウオの解剖に加えて、『稚魚の観察』にも挑戦しました!

イワシやアユ、タコ、イカ、タチウオまで、今回観察した稚魚は20種類にもなりました!

たくさんいる稚魚の名前を、その特徴から探し出し、自分だけの稚魚図鑑を完成させました!

『これって、イワシかな?アユかな?』

『タチウオって、こんなに体長いんや!』

『タコの赤ちゃん、ちゃんと足が8本ある!』

と、稚魚の特徴をバッチリ観察できていました!

授業ではタコの赤ちゃんがなかなか見つからず、激レアだと知った子どもたちは

『タコの赤ちゃん、俺も私もほしい!』

と、タコ争奪戦となりました...(笑)

以上!授業レポートでした!

次回の授業は『菌』をテーマにした授業を行います。後日、予告記事も投稿するので、ぜひそちらもご覧ください!

『漁業の授業』が気になる方へ、無料体験授業にご招待!

少しでもご興味がございましたら、ぜひ無料体験会へお越しください!

■開催日時

・6月24日(金)17:00~19:00《漁業の授業》

・6月27日(月)17:00~19:00《漁業の授業》

■場所

studioあお(北野天満宮から徒歩3分です!)

▼お申込みはこちら▼

※通常授業体験はおひとりさま一度まで無料となっています。

授業に関しまして、ご不安や、ご相談がある方はお気軽に以下までご連絡ください。

touch@coleyo.co.jp

075-285-1569

担当:橋本翼